LES FLEURS DU MAL DE SCHWABE

Les Fleurs du mal (Paris,

Poulet-Malassis et de Broise, 1857 in-12), dédiées à Théophile Gautier, furent

tirées à environ mille cent exemplaires, mille trois cents dit Clouzot (1) plus

une vingtaine sur papier de Hollande. Le propre exemplaire de Baudelaire –

conservé à la bibliothèque Mazarine – est l’un de ceux imprimés sur papier

ordinaire. Celui de Théophile Gautier est sur Hollande et porte cet envoi

manuscrit : « Mon bien cher Théophile, la dédicace imprimée à la

première page n’est qu’une ombre très faible de l’amitié et de l’admiration

véritables que j’ai toujours éprouvées pour toi. Tu le sais… » Celui d’Alexandre Dumas

également, est, selon le bibliographe Maurice Chalvet, le seul connu dédicacé

et resté broché. Il porte sur la page de titre cet envoi : « à Alexandre Dumas, à

l’immortel auteur d’Antony,

témoignage d’admiration et de dévouement, Ch. Baudelaire ».

Les éditions du recueil de

poèmes avec ou sans les pièces condamnées, se sont depuis multipliées, non pas à

l’infini, mais presque. Du côté des illustrés, on en compte une bonne

soixantaine. Nous serions bien en peine de désigner la meilleure, ce qui nous

évite de mentionner les pires. Toujours est-il que la première, celle d’Armand

Rassefosse (les Cent Bibliophiles, en 1899 (in-4) comporte

170 eaux-fortes originales en teinte ou en couleurs pour un tirage à 115

exemplaires sur papier vélin crème au filigrane des Fleurs du mal. Cette série d’illustrations fit date. La seconde

édition illustrée nous semble plus intéressante, car elle correspond à l’esprit

symboliste de la fin de siècle, mais sans tomber dans ses errements. Carlos

Schwabe (1866-1926) n’aurait sans doute

pas, sans l’insistance de l’éditeur Charles Meunier, choisi le texte de Baudelaire,. Il était, en

effet, comme le rappelle son biographe David Jumeau-Lafond (2), « resté

hermétique au symbolisme mallarméen ». Il devait ainsi confier, dans une

lettre datée du 16 avril 1896, au fils

du philosophe laïque, Gabriel Séailles : « Je me penche sur ces

sacrées Fleurs du mal les mains sur

le front (voire même les doigts dans le nez) et je me casse la cervelle pour y

dénicher quelque chose d’assez potable et je t’assure que ce potable est dur à

trouver sur ces poèmes qui ne donnent pas d’images. Ah, il faut les créer de

toute pièce et voilà le hic car je suis malgré le besoin, toujours porté à voir

en moi ».

La réalisation de ces Fleurs du mal (Paris,

Charles Meunier, 1900, fort-in 4) devait durer quatre ans. Cette édition tirée

à 77 exemplaires sur Vélin du Marais, est composée de 10 eaux-fortes originales

hors texte et de 13 bandeaux, gravés en couleur au repérage et tirés à la

poupée. La couverture et les culs-de-lampe en noir ont été gravés par P.

Delange. Nous en avons eu récemment tenu

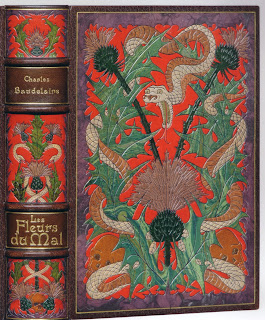

entre nos mains, un exemplaire relié en 1910 par Ch. Meunier, en « maroquin

aubergine, sur fond rouge au décor foisonnant couvrant tous les plats, composé de chardons à feuillages de veau

marbré dans lesquels s’enroule un serpent agressif, variante du décor sur le

second plat avec l’adjonction d’une tête de mort, dos orné dans le même style,

doublure différente sur chaque plat : sur un fond beige une savante

composition comprenant chardon, serpent, orchidée (seulement sur le premier) et

crânes, tranches dorées sur témoins, dans une boîte-étui de chagrin

olive ». Il est, en outre, enrichi d’une suite en noir de toutes les

gravures, de nombreux états des planches hors et dans le texte, épreuves

d’essais en noir ou en couleurs sur satin, papier de Chine, parfois avant la

lettre. Selon l’expert Dominique Courvoisier, cette reliure de Charles Meunier

est « l’une des plus magistrale que l’on puisse rencontrer ».

Quant

aux illustrations, elles sont, sans aucun doute, les plus spectaculaires à

accompagner les poèmes de Baudelaire. Schwabe devait dire qu’elles avaient «

épaté ». Les commentaires évoquèrent dans langage plus imagé, « une vraie

puissance symbolique et décorative des fleurs vénéneuses ».

(1)

Guide du

bibliophile français, XIX° siècle, Librairie

Giraud-Badin, nouvelle édition 1996.)

(2)

Carlos

Schwabe, Symboliste et visionnaire par

Jean‑David Jumeau‑Lafond, A.C.R.

Edition, 1994.

On peut voir une œuvre de Carlos Schwabe

au musée d’Orsay dans l’exposition « L’Ange du bizarre, le romantisme de

Goya à Max Ernst, jusau’au 9 juin 2013.